Oltre all’inevitabile ripercussione a livello di gameplay, il concetto di BB trova compimento nella storia di Mama, morta tra le macerie ma legata alla vita dal suo bambino, diventato Creatura Arenata anche se mai nato. Un altro capovolgimento concettuale ma doloroso, perché Mama non sa fare una cosa fondamentale, cioè lasciar andare. I BB stessi poi sono un contrasto vivente, in quanto fin dall’inizio i personaggi cercano di ribadire (più a sé stessi che al giocatore) che i BB servono a sopravvivere alle CA, quindi sono “attrezzatura” per la quale non si deve provare empatia. Di nuovo diventa facile pensarla come una sottesa (e sottile) denuncia alla reificazione di maternità, che vede i figli come dei “beni”.

La paura della solitudine genera mostri

Dietro al lavoro di Sam come corriere si nasconde in realtà il progetto di riunificazione del Nord America nelle United Cities of America (UCA), cosa che fa da “ponte” di nuovo concettuale per introdurre la tematica della ricostruzione e della solitudine. Sam Porter Bridges infatti più che un personaggio è un ossimoro, un corriere con la fobia del contatto umano, un egoista nella sua missione di incontrare di persona Amelie ma allo stesso tempo un enorme benefattore nella sua ricostruzione progressiva degli Stati Uniti. A fronte di pagamenti puramente simbolici in “mi piace” (tra l’altro sottile frecciata ai social e alla loro invadenza) Sam ricostruisce simbolicamente il mondo occidentale, riconnettendo gli abitanti isolati. In questo senso la tecnologia avanzata nel mondo di Death Stranding assume un ruolo salvifico, in quanto permette di comunicare e addirittura di costruire da zero (letteralmente stampandole) le strutture e i veicoli.

Dove le meccaniche online vengono introdotte in maniera silente ma necessaria (tanto da portare alla decisione di non richiedere abbonamenti Plus), Death Stranding ne approfitta per colorare ulteriormente il suo mondo di metareferenzialità. La malattia e l’incertezza del domani hanno fatto “ammalare di solitudine” gli umani, che non hanno la stabilità mentale per quasi più nessun legame, tanto da aver obbligato a un ricorso massiccio alla riproduzione artificiale. Le interviste d’archivio in tal senso sono particolari, in quanto viene detto che il crollo delle nascite non è biologico ma emotivo, proprio per il fatto che gli umani non se la sentono di procreare in un contesto così compromesso. Eppure siamo “animali sociali” tanto virtuali quanto reali, quindi non possiamo fare a meno dei legami. Kojima ce lo ricorda con piccole sottotrame come quella del Rigattiere e il suo difficile matrimonio, o quella della consegna delle pizze come pensiero a una sorella lontana.

La ripetitività è la vera CA nascosta?

Ci sono state molte critiche alla progressione di Death Stranding, e il bello è che nessuna di queste è stata gratuita. Perché, alla radice, il titolo di Kojima ha un gameplay volutamente “scarno”. Bisogna prendere oggetti da un punto e consegnarli ad un altro, oppure recuperarne altri e riportarli a chi ne ha fatto richiesta. Quello che è meno palese è come questo sia stato volutamente pensato per instillare una precisa mentalità di autoperfezionamento. Di nuovo è una mentalità molto giapponese, che riflette il samuraico processo di comprensione di ogni singolo gesto, e che è una “lezione” che nell’infanzia già sappiamo (il bambino fa una cosa mille e mille volte perché così impara a farla sempre meglio) ma che poi dimentichiamo.

In questo senso la mappa di Death Stranding rinuncia sia alla “densità” imposta a ogni mondo aperto (o quasi) dalla quinta generazione in poi, sia al ruolo di “mera” scenografia, per diventare la ragione autentica dell’esprimersi del giocatore. Dalla consegna a piedi in cui sentiamo il peso del carico che ci entra nelle vene e sulla spina dorsale, fino all’acquisizione dei veicoli e alla spesa dei materiali per la ricostruzione delle strade, gli ideali della condivisione e dell’aiuto reciproco si sposano al profondo senso di pace di stare effettivamente ristabilendo dei legami.

In Death Stranding a contare non è il “dove” si va o si arriva, ma il “come”: anche a livello concettuale il gioco di Kojima si ribalta completamente perché obbliga (gentilmente) a ragionare in maniera pacifica, a ristabilire l’ordine non tramite la violenza ma attraverso i legami. Le stesse interazioni con le CA incentivano più alla fuga o all’aggiramento piuttosto che al conflitto. Ancora una volta la connessione con la morte è inevitabile ma sottile, con il continuo “tarlo” a non causarne altra, a prescindere dagli ostili in cui ci si imbatte.

-

Dove le CA sono già sofferenti, i MULI sono pur sempre esseri umani e l’ucciderli porterà solo ad altre CA. Death Stranding è uno di quei videogiochi dove i “cattivi” vengono ritratti con più empatia che disprezzo, o a volte persino dipinti come approssimativi “briganti futuristici” divorati da un feticismo per i carichi altrui. Lo stesso antagonista Higgs è tale più per un divertito fatalismo che per autentica cattiveria. Lo disprezziamo per quello che ha fatto a Fragile, ma appare più come un ingannato che un ingannatore, e la sua risata beffarda non è tanto contro Sam, quanto piuttosto perché se ridi di fronte al male e alla morte, questo perde potere nei tuoi confronti. Parafrasando Totò (poiché il Principe parlava del potere), la morte odia le risate, se ne sente sminuita.

Death Stranding, la carezza di una sorella

È solo nell’ultima parte della trama che la missione di Sam viene effettivamente ampliata. La spiegazione contestuale sul Death Stranding e delle sue conseguenze sulla morte trova un aggancio pseudoscientifico al tema dell’estinzione. Di nuovo è un altro esorcismo da parte di Kojima e dei suoi collaboratori, che in questa maniera riescono a far ragionare sulla paura di eventi così catastrofici e sulla fragilità dell’essere umano.

-

La scienza ha ufficialmente ricostruito che la Terra ha vissuto dalle quattro alle cinque estinzioni di massa, l’ultima delle quali è stata quella dei dinosauri. Partendo da questo dato scientifico, il gioco spiega il verificarsi delle estinzioni proprio con il Death Stranding, che quindi si sarebbe riproposto ciclicamente più volte durante la storia della Terra. Vengono fatte allusioni molto particolari, dal fatto che il “cordone ombelicale” delle CA sia stato ritrovato anche su specie non mammifere, fino a mischiarlo con Ötzi, l’antichissima mummia realmente ritrovata nel 1991 sul Similaun, la montagna delle Alpi Retiche al confine tra Trentino e Austria.

La scomparsa improvvisa e violenta delle specie finora dominanti all’interno di un dato ecosistema (o pianeta) è sì un evento terribile, ma di contro è anche il modo con cui la natura “rimescola le carte” e fa venire fuori geni e caratteristiche inedite. In Death Stranding a fare le veci di tutto ciò è Amelie, una proiezione di corpo e spirito assurta a Entità Estintiva (EE, chiara citazione a Metal Gear Solid 2). Pure se la missione delle UCA era per somma parte una grande bugia, è alla fine più una “bugia bianca”, perché guarda a qualcosa di più “grande”, il Last Stranding che avrebbe portato alla morte di qualunque forma di vita presente sul pianeta Terra. Ancora una volta gli umani sono stati una grande eccezione, in quanto hanno reso possibile l’impossibile: resistere ed adattarsi a qualcosa che in teoria avrebbe dovuto cancellarli.

La malattia del Death Stranding in questo caso altro non sarebbe stata che una “prova generale” per l’estinzione di là da venire, ma a questa mentalità “collettiva” Kojima aggiunge l’individualismo della mentalità occidentale. In maniera sottile (e volendo anche in modo autobiografico, considerando quanto siano stati difficili gli ultimi anni in Konami di Kojima) Death Stranding ci invita a non sottovalutare mai la caparbietà della razza umana. Pure con la malattia, l’isolamento, i disagi, la cronopioggia e la Terra ormai divenuta ostile, gli umani trovano sempre il modo per vivere, sopravvivere, esprimersi.

Una volta superata la “paura del buio”, possono diventare capaci di osservarlo, studiarlo, capirlo. Così hanno fatto con la morte, la Riemersione, la Spiaggia, e in un simbolico compimento, tramite Sam e tutti i suoi amici riusciranno persino a ritardare un’estinzione già scritta. Nell’ultima scena esterna prima dei titoli di coda, infatti, si vede come il blu sia tornato nello spettro dell’arcobaleno, e la cronopioggia non è più tale. Si tratta di gesto simbolico di Amelie, che ha fermato l’estinzione e rimesso la morte “al suo posto”. Amelie è questo: un’entità sovrannaturale che ha imparato ad essere umana, che proprio in virtù di questa sua consapevolezza ha umanamente deciso che il mondo vivrà per morire un altro giorno.

C’è sempre una seconda possibilità

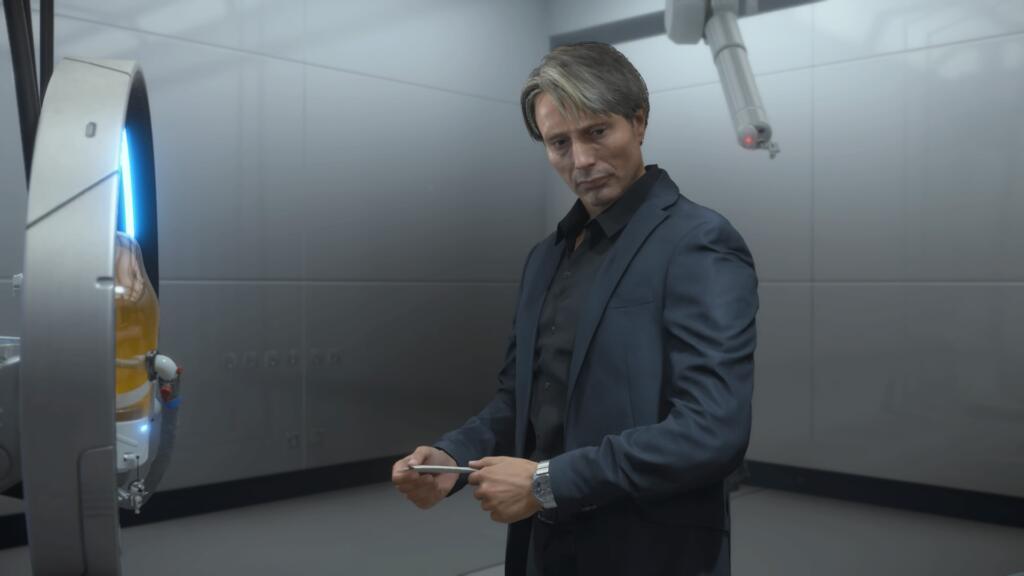

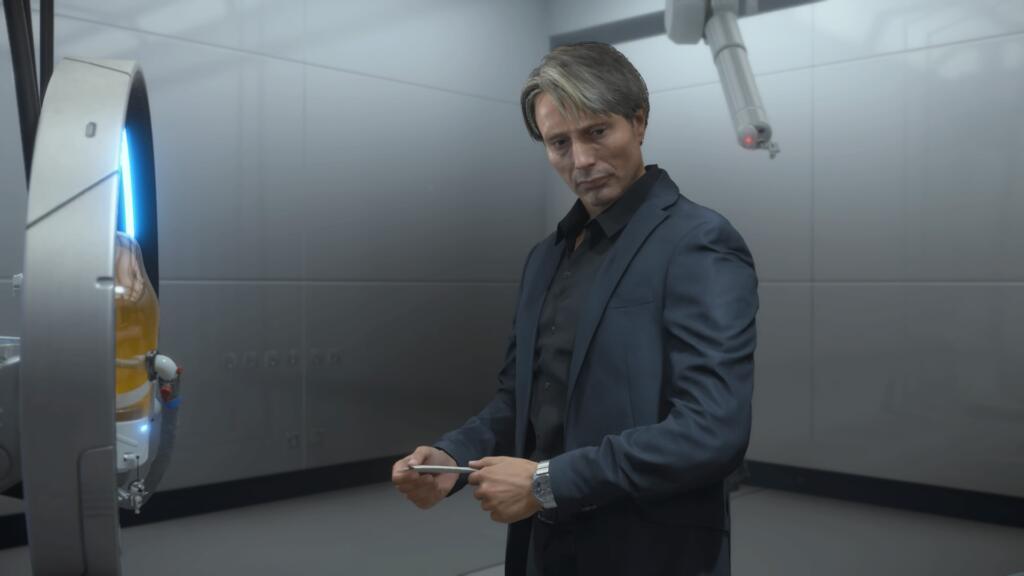

Dove Kojima non avrebbe rinunciato al suo solito accenno antinucleare (con lo “scherzetto” di Higgs e la sua piccola bomba atomica destinata a Fragile) a prevalere in Death Stranding è il messaggio anti-bellico. A farsene araldo è Clifford Unger (conosciuto anche come Combat Veteran) il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen.

Nella sua “morte vivente” egli rivive e fa rivivere a Sam terribili conflitti, dalle guerre mondiali al Vietnam. Di nuovo stiamo parlando dell’ennesimo ribaltamento, in quanto l’uso della forza letale qui è l’unico modo per sopravvivere. Improvvisamente ci si ritrova obbligati a prevalere contro dei fantocci a forma di scheletro, anime tormentate dentro a una Spiaggia collettiva generatesi da tali traumatici grandi eventi. Il disagio trasmesso sta proprio nel buttare brutalmente il giocatore in un’amara lezione sull’inutilità della guerra.

-

Il fatto che nel finale Sam si liberi delle manette e del loro monitoraggio è qualcosa dal forte significato simbolico, in quanto egli si affranca anche dalla fruizione del giocatore: senza quelle nessuno potrà più “controllarlo”. E come primo atto di indipendenza dentro e fuori dallo schermo esprime la più umana delle forze (e delle debolezze umane): l’amore genitoriale.

In un atto di diretta ribellione, rifiuta di portare Lou all’inceneritore e la tira fuori dalla capsula: in un momento di altissima tensione riesce a farla respirare per la prima volta. Sua figlia putativa è venuta al mondo, nel compimento di un’azione importantissima: lui, uomo, è riuscito a dare la vita. Simbolicamente ha “pagato il suo debito” con il passato, ottenendo in cambio una seconda possibilità: essere il padre che non ha mai avuto.