Il piano-sequenza è una modalità cinematografica di messinscena che prevede l’utilizzo di un’unica inquadratura ininterrotta (ovvero senza stacchi di montaggio) per inscenare una porzione di narrazione auto-conclusiva, cioè in cui un’azione o una serie di azioni concatenate avvengono dall’inizio alla fine, da un complicato inseguimento ad una tranquilla cena al ristorante. Si tratta di una tecnica rischiosa e complessa: rischiosa poiché basta un minimo errore per dover essere ripetuta daccapo, con gran dispendio di tempo (e quindi di soldi), complessa poiché richiede continui aggiustamenti da compiersi in tempo reale, per esempio mantenere a fuoco soggetti in movimento, oppure cambiare l’illuminazione del set in modo dinamico. Si tratta dunque di una tecnica virtuosistica, ed i registi in grado di padroneggiarla sono spesso grandi maestri del cinema. Con l’avvento del cinema digitale si registra una sempre maggior proliferazione di piani-sequenza nei film contemporanei, sia perché l’abbattimento dei costi dovuti all’abbandono della pellicola la rende una scelta molto meno rischiosa che in passato, sia perché se ben eseguita permette di risparmiare molto tempo al montaggio, diminuendo i costi di post-produzione; non è un caso dunque che si stia diffondendo vieppiù nel cinema indipendente, notoriamente a corto di denaro rispetto alle mega-produzioni delle majors. Da ormai molti anni il piano-sequenza è divenuto una consuetudine anche nell’ambito della videoludica, non solo in raffinate cut-scenes come quelle cui ci ha abituato Hideo Kojima: il gameplay di molti giochi di impianto narrativo si traduce di fatto in lunghissimi piani-sequenza in cui il giocatore muove il proprio avatar all’interno di ambienti tridimensionali. Questa tecnica contribuisce ad aumentare l’effetto di immersione nel mondo di gioco; il rovescio della medaglia però è una graduale tendenza alla standardizzazione delle scelte di messinscena e rappresentazione, in breve delle scelte di regia utilizzate per raccontare le storie che ognuno di noi contribuisce a scrivere, pad alla mano. In questo sicuramente non esaustivo articolo mi limiterò a fornire qualche esempio per esplicitare alcune differenze nelle scelte di regia tra giochi current gen e titoli classici ben più vecchi, lungi dal voler esprimere una preferenza nei confronti di un approccio rispetto all’altro, bensì per evidenziarne le differenze in termini del rapporto che si va ad instaurare fra giocatore, avatar e narrazione.

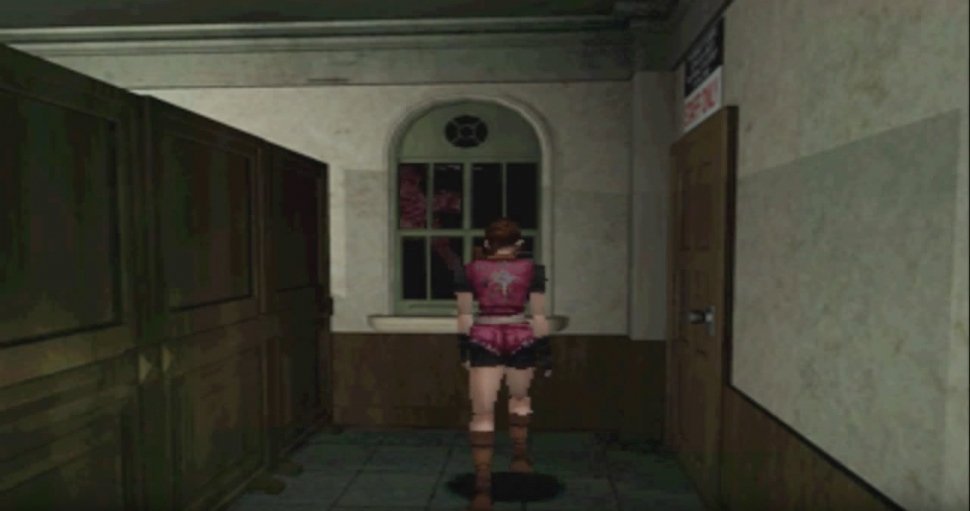

Un mosaico di inquadratureLa terza conseguenza è che il gioco diventa, a livello visivo, un continuo cambio di inquadrature, un montaggio piuttosto rapido da un’inquadratura all’altra, a volte frenetico come nei casi di scontri a fuoco contro zombi che ci costringono a retrocedere e ad avanzare subito dopo, cambiando continuamente schermata nel giro di pochi secondi. La visualizzazione del gioco appare insomma molto più frammentata e meno fluida rispetto ai giochi moderni, e concorre a far sentire il giocatore succube degli eventi piuttosto che spettatore privilegiato degli stessi.Infine, lo scarso realismo dell’avatar fa sì che la regia instauri col giocatore un dialogo più immediato: il personaggio infatti non ha nessuna reazione particolare al contesto in cui si trova (certo anche per limiti tecnici dell’epoca); che si trovi al sicuro in una stanza di salvataggio o che sia circondato da zombi, Leon/Claire apparirà sempre come una marionetta inespressiva finché noi non daremo un qualche input. Persino i suoi commenti personali non verranno espressi a meno che noi non decidiamo di interagire con l’ambiente, esaminandolo con la pressione di un tasto. Insomma tutto avviene a comando del giocatore, che non “subisce” passivamente dei dialoghi pronunciati spontaneamente dai personaggi mentre esplorano la mappa di gioco reagendo attivamente ad essa. Questa soluzione, che spersonalizza il proprio avatar rendendolo un po’ meccanico, permette però al regista di rivolgersi direttamente al giocatore. Una scena emblematica in tal senso è la prima comparsa del licker. Non mi riferisco al filmato che lo mostra calarsi dal soffitto, ma ad un momento appena precedente, in cui la sua presenza viene anticipata al giocatore. Nella stanza antecedente a quella dove avverrà l’incontro/scontro, ci troviamo a passare davanti ad una finestra. In prossimità di essa l’inquadratura cambia, mettendola al centro della stessa. Improvvisamente insomma la regia decide di dirottare tutta l’attenzione del giocatore verso quella finestra, accanto a cui dobbiamo camminare. Quando ci avviciniamo, vediamo una creatura passare velocemente al di là del vetro. Una volta cambiata stanza scopriremo che si tratta appunto di un licker.Questa anticipazione gioca direttamente con le emozioni dello spettatore: il personaggio infatti non ha la benché minima reazione al passaggio del mostro. Non c’è nemmeno un commento musicale che enfatizzi il momento. Il tutto avviene in silenzio. In questo frangente esistono solo il regista e il giocatore, con il primo che si compiace di far sobbalzare il secondo per lo spavento mostrandogli di sfuggita una creatura mai vista fino a quel momento, facendolo persino dubitare di ciò che ha visto, dato che appunto il nostro avatar non reagisce in alcun modo: una soluzione oggigiorno impensabile.La mancanza del gameplay a piano-sequenza permetteva inoltre l’adozione di movimenti della telecamera virtuale piuttosto particolari ed eccentrici. Senza volerla fare troppo lunga, basti pensare all’incipit di Silent Hill, in cui muoviamo il protagonista all’interno di un sudicio vicolo. A un certo punto, senza alcun motivo legato al gameplay, la telecamera fa un movimento del tutto imprevisto, indietreggiando ed alzandosi, inquadrando la scena da un punto di vista quasi perpendicolare al terreno (ciò che in ambito cinematografico viene chiamato plongée). Una soluzione improvvisa che oltre a spiazzare il giocatore accentua il senso di oppressione dato dal luogo, una strettoia tra due muri invalicabili e senza via di fuga. Questi sono solo pochi esempi, ma già sufficienti ad evidenziare come siano possibili innumerevoli approcci registici nella videoludica di impianto narrativo.

Il linguaggio cinematografico si è installato capillarmente nel gaming narrativo odierno. Se ciò ha portato ad approcci registici votati alla realizzazione di splendide narrazioni, la controindicazione è quella di una tendenziale standardizzazione nei modi di messinscena, a prescindere dal genere di appartenenza. Volgere lo sguardo al passato consente di individuare approcci magari più grezzi, ma non privi di soluzioni creative e soprattuto in grado di instaurare un dialogo emotivo più immediato con il giocare. Ovviamente ciascun approccio ha i suoi pro e i suoi contro, e nessuno è di per sé più meritevole dell’altro. La contaminazione fra essi potrebbe essere tuttavia auspicabile, alla ricerca di soluzioni che siano esclusive del medium videoludico, offrendosi come alternativa ai canoni linguistici della settima arte.